香道は香りを賞玩する芸道だ。茶道や華道、能と同様、室町時代に生まれた。今、香りを「聞く」ことで私たちは何を感じることができるだろうか。

香がつくりだす、いつもと違う時間と空間を体感する

沈香と呼ばれる貴重な沈水香木をたいて、その香りを「聞く」のが香道だ。「聞く」という言葉は音に使うのが普通だが、香りにも使われる。ただし、単に匂いをかぐのではなく、香りによって何かを感得するときに。

東京都品川区にある薬師寺東京別院で、志野流香道の聞香(もんこう)の稽古が行われている。十数人が座る広間で、組香と呼ばれる稽古が始まった。組香とは、まず何種類かの香を聞いて覚えておき、その後で出される香がどれなのかを当てる「ゲーム」とでも言えばいいだろうか。

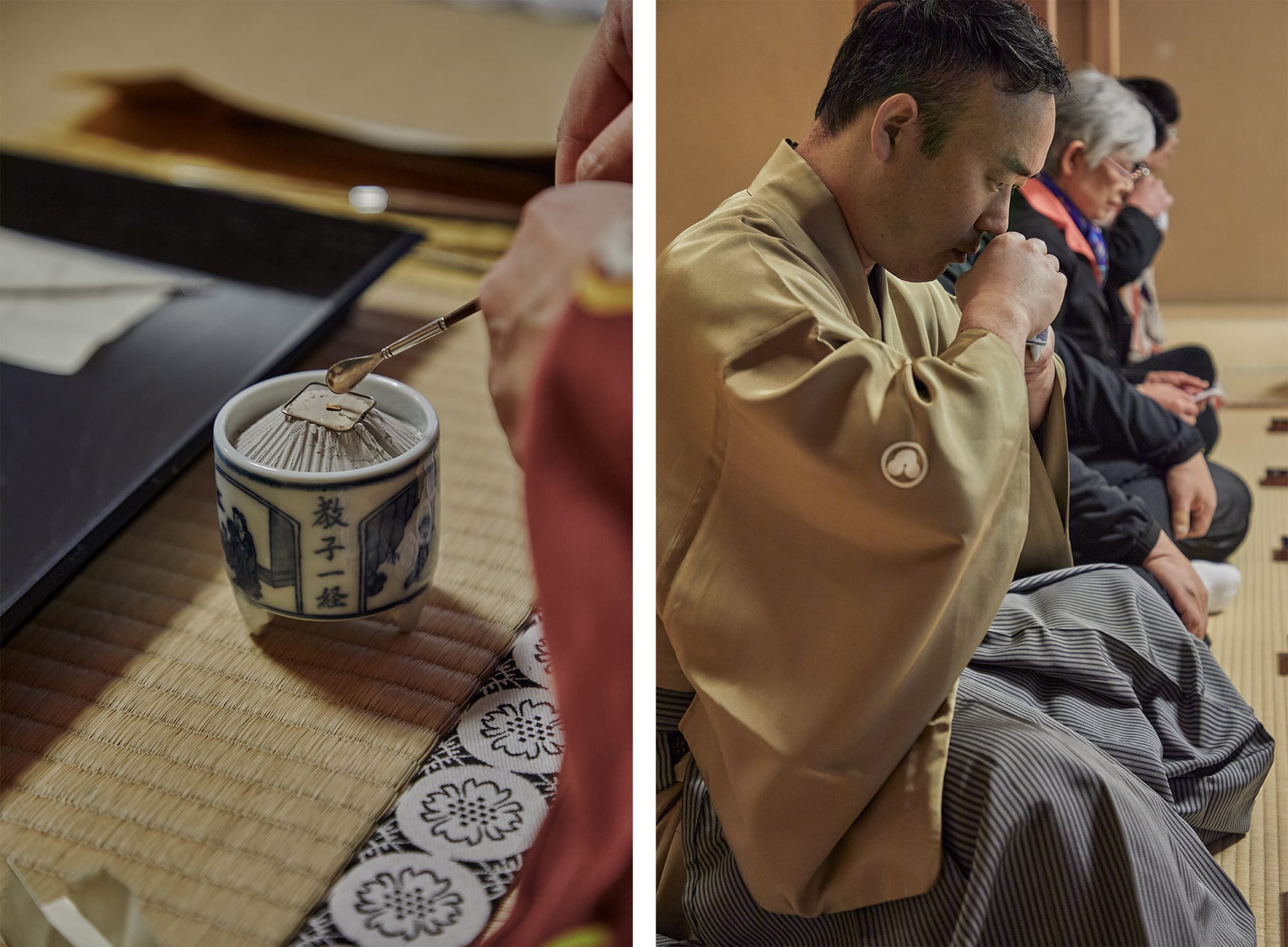

「今日は松竹梅の組香です」と志野流香道若宗匠の蜂谷宗苾(はちやそうひつ)が説明を始める。宗苾は志野流20世家元蜂谷宗玄(はちやそうげん)の嫡男で、家元継承者だ。家元のある名古屋と東京、京都などを頻繁に行き来して、指導している。文化庁文化交流使になったこともあり、日本国内だけでなく、フランスや中国など、海外でも香道を広める活動をしている。

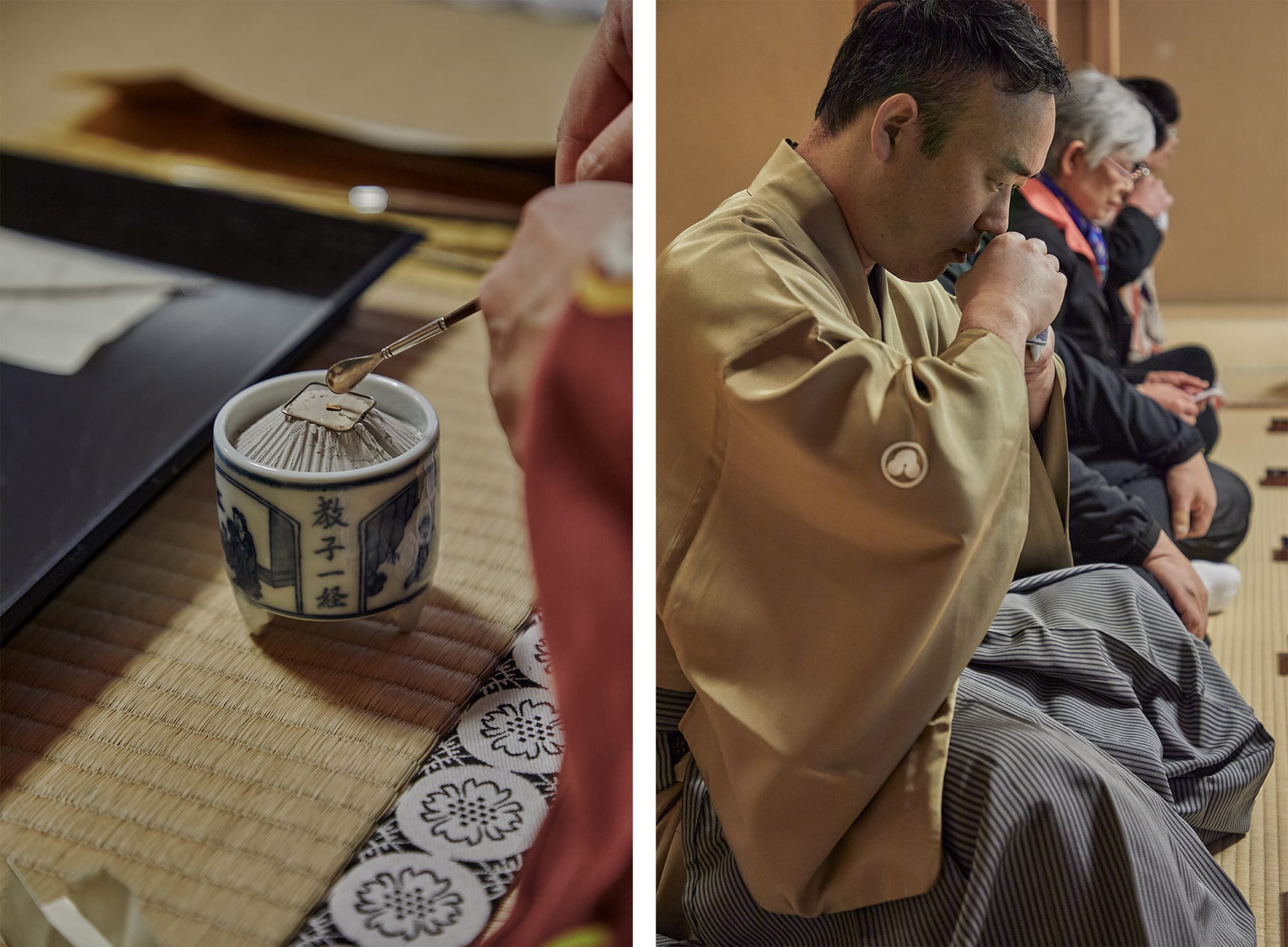

整えられた灰の文様が美しい。中央の穴から熱が伝わる。

蜂谷宗苾若宗匠による灰手前。香炉の灰を美しい山型に整える「灰押(はいおさえ)」を使用して灰を整え、中央に穴を開けて熱の通り道をつくる。

この日行われていた組香とは、普段体験することのない感覚を使うものだった。松竹梅の組香とは、三種類の香木にそれぞれ松、竹、梅の名前が振り当てられていることからつけられた。香木は、細さ1ミリ、長さ7ミリくらいに小さく割られている。それを銀葉という雲母の板に載せて熱することで香りを出す。銀葉は香炉の灰の真ん中に載っていて、灰の下には香炭団という火のついた小さな炭が入っている。灰には細い穴が開けられ、その穴を通って熱が香木を熱し、香りが生まれるのだ。

左:銀葉に香木をのせる。

右:香木が置かれた香炉。

亭主である香元は火相(ひあい)がよいうちに客に香炉を回さなくてはならない。火の加減で、同じ香木でも香りが変わってくる。亭主は銀葉の上に香木を載せ、まず連衆(れんじゅう)の前に自分で香を確認する。一番目の香を「松」と名付けて、連衆に香炉を回す。次は「竹」、最後に「梅」の香が回される。3種類の香を出し終わると、今度は名前が伏せられた香を出す。この香が、前に出されたどれだったかを当てる。

「出香(しゅっこう)」と香元が告げて、香炉が回される。連衆は手元にある記紙に香の名前を書き、執筆(しっぴつ)に渡す。執筆は全員の名前と香の順番を書き留め、正解した香の名前には印(合点)をつける。微妙な差しかない香りにも関わらず、この日は正解の人が複数いた。普段、身の回りの香りは「香ってくる」ものだが、香りに集中して特徴を記憶しようとすると、その中にさまざまな要素が感じられてくる。しかし、それを覚えていることは難しい。若宗匠に、どのように香りを覚えるのか尋ねると、ビジュアルなど他のイメージに例えるということだった。

それぞれに香の名前が書かれた記紙が並ぶ。

志野流香道は、500年ほど前に歴代足利将軍家に仕えた同朋衆(どうぼうしゅう)の1人、志野宗信によって生み出された香の鑑賞法だ。同朋衆とは、茶道や華道、能などを大成した東山文化の担い手たちであり、志野流香道 の初代志野宗信は、足利義教、義勝、義政に仕えた近臣だった。志野流三代が隠居するときに蜂谷宗悟が受け継いだ。ある種の樹木が偶然傷ついてできる香木は貴重品であり、社会の上層部しか手にすることができなかった。ベトナムやラオス、インドネシアなどの東南アジアでしか採れない香木は中国で珍重され、日本に伝わった。香港は香木が集まる港だったからついた地名だという。王朝が変遷するうちに中国の香は衰退し、日本だけに続いてきたが、現代では中国や韓国でも実践する人が出てきている。

通常の稽古は「組香」と呼ばれる、香りを聞き当てる形式で行われていく。組香の道具が並ぶ。

若宗匠は言う。「香りには天と人をつなげる役目があります。古くは天皇の即位式には必ずお香をたいたといいますし、仏教やキリスト教など宗教から日常生活にまで香りはつきものですよね。私は普段から香りを通して自然界と会話をしています。心静かに香木と向き合い、その香りに身を委ねることにより、生きてることを実感し、命の大切さ、有り難みを教えてくれます。香りによってはそれこそ天にも昇る心地にさせてくれるものもあれば、何故だか涙が溢れてくるものもあります。浅はかな“人”の精神では、到底到達することができない自然の叡智に少しでも近づけるよう今日も稽古に励みます。心乱れた状態で手前をするといい香りは漂ってきません。香を聞くということは、自己を知ることでもあります」。

「香道は日本の美・芸術文化の集大成」と若宗匠が言うように、金融や物質主義から、これからの時代は美や心、魂のような形のないものこそが、本当の意味で大事なんだと、自ら気付いていくことが求められるのではないだろうか。

(敬称略)

蜂谷宗苾 Souhitsu Hachiya

室町時代より二十代五百年に渡り香道を継承する志野流の第二十世家元蜂谷宗玄の嫡男として生まれる。2002年より大徳寺松源院泉田玉堂老大師の下に身を置き、2004年玉堂老大師より軒号「一枝軒」宗名「宗苾」を拝受、第二十一代目家元継承者(若宗匠)となる。現在は次期家元として全国の幼稚園から大学での講座を開催する他、パリ、ロンドン、北京など海外教場での教授、講演会も精力的に行っている。また稀少な「香木」を後世に遺していくため植林活動も行っている。文化庁海外文化交流使 フランス調香師協会名誉会員 日本ソムリエ協会ソムリエ・ドヌール(名誉ソムリエ) 日本文化デザインフォーラム幹事

【志野流香道 行事予定】

4/9(木) 笠間稲荷神社例大祭 献香式

4/25(土) ~8月23日(日) (前期4/25(土)~6/14(日)・後期6/17(水)~8/23(日)) 特別展「香道の世界/KODO ー志野流香道500年の継承ー」大本山 増上寺 宝物展示室

*なお、期間中は香道体験会、講演会など開催いたします。詳細は志野流ウェブサイトにて。

4/25(土) 上賀茂神社葵祭成功祈願 献香式

4/26(日) 薬師寺東塔落慶法要 献香式

5/16(土) 増上寺献香式 *徳川家康公に蘭奢待を供香します。

10/8(木) 薬師寺天武忌 献香式

10/9(金) 春日大社重陽節句祭 献香式

Photography by Tadayuki Minamoto

Premium Japan Members へのご招待

最新情報をニュースレターでお知らせするほか、エクスクルーシブなイベントのご案内や、特別なプレゼント企画も予定しています。