植物染めは『源氏物語』から学んだ

染色家の吉岡幸雄は、日本古来の植物染めの研究のために、古典を読みこんできた。平安時代の年中行事や制度が書かれた『延喜式』には染料や他に必要な材料が書いてあって、染色技法を想像することができるという。大学のときにはあまり興味がなかった『源氏物語』だが、家業を継いだ40歳過ぎになってから何度も原文で読んだ。なぜなら、色に関わる場面がいくつもあるからだ。

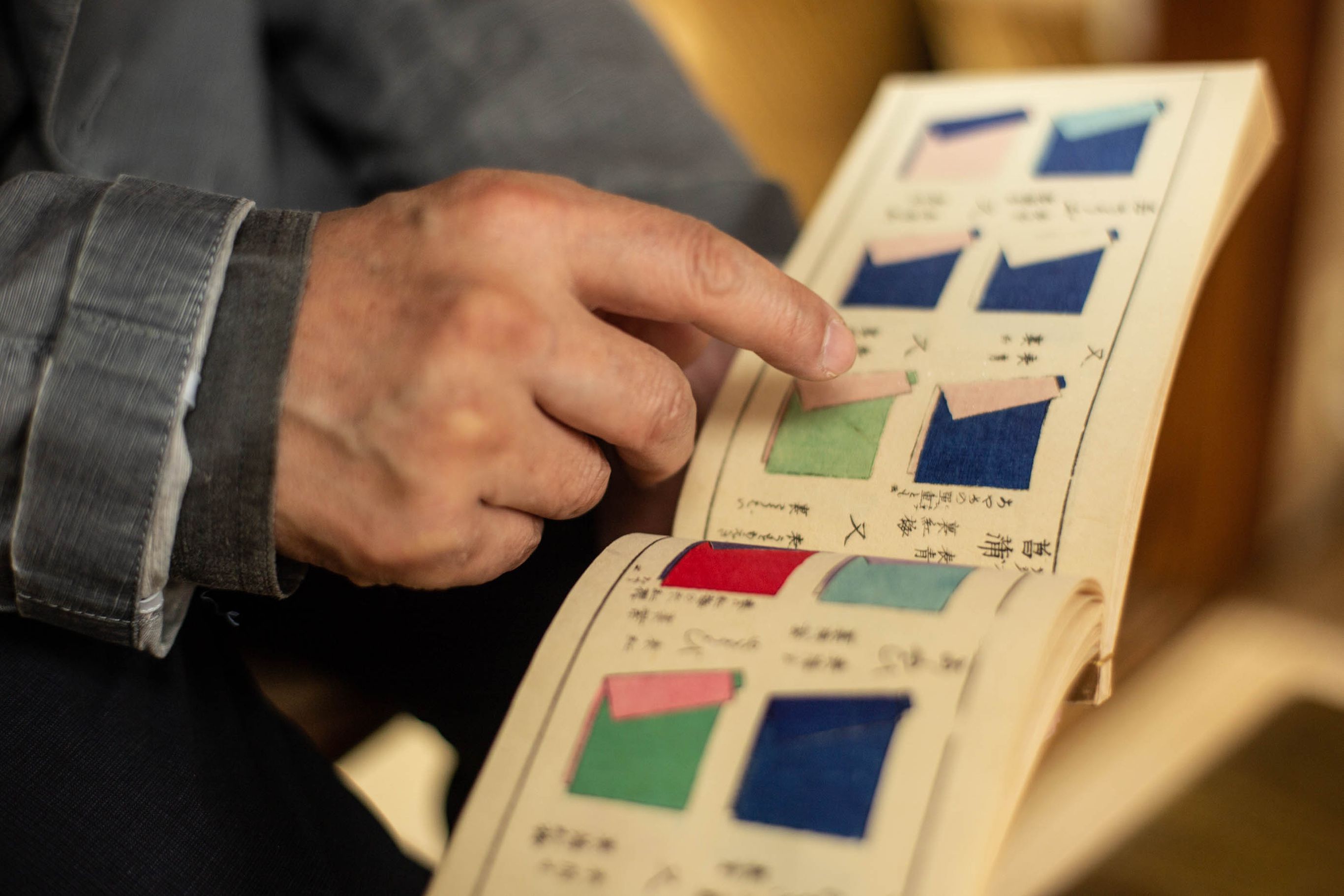

二藍(ふたあい)の色見本の絹布。二藍とは藍と紅の濃淡で染める色相。平安時代の貴族は、夏は若い人ほど紅花が強い赤紫、年輩になると藍が主体の青系と、様々な色相の二藍の直衣(日常着)を着ていた。

吉岡は『源氏物語』の襲を再現して展覧会を行なっている。『薄様色目(うすよういろめ)』という江戸時代の古書に出合い、木版の色見本があったことから、襲の色の再現に挑戦したのだ。「『源氏物語』には、色の名前がいろいろ書いてあります。それを、こういう色だろうと想像して、決めていく。色を決めるためには、人間がどのように色を感じているか、考える必要がある。ただ色を出せばいいというわけじゃないわね。平安京の文学で色をどう見ているかは、和歌を読むか文学を読むかして、人間の感性を知るのが大事やね」。

苅安や紅花などの材料を見せてもらった。「英国やドイツに行ったら、こんな植物で染まるんかい、と質問がたくさん来る」と吉岡さん。

『源氏物語』の「玉鬘(たまかづら)」の帖には、衣(きぬ)配りの場面がある。主人公の光源氏が、最愛の女性である紫の上とともに、他の妻やゆかりある女性たちにふさわしい色合いの正月用の衣装を手配して配る様子を描いている。源氏が贈った衣装によって、妻たちの雰囲気がわかる。この時代、貴族社会で衣装が重要だったのは、それが身分や人となりまで表すものだったからだ。

胡桃や柘榴など、染めに使う植物が茂る工房の前で。「この庭は染めに使える木が生えている。井戸水やから水道代払ったことないんです。電気代は払ろてますよ」。

細やかに変わる季節の色を

追い続ける日本人

染色の担当は、先代から吉岡の工房で仕事をする福田伝士だ。福田との二人三脚で、吉岡は「襲の色目」の再現や、ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館『吉岡幸雄作品展失われた色を求めてIn Search of Forgotten Colours』(前編参照)に結実した、日本の色の探求を続けてきた。

「染司(そめのつかさ)よしおか」のストール。透明感があり、濁りのない色が特徴だ。張りがあるのに驚くほど軽い。

「日本は季節の移り変わりが細やかやね。中国の敦煌に真冬に行ったら、マイナス30度で川も凍っている。外に出たら緑の木一本もない。土の色だけや。空は青い。雪が降っても、ぽんぽんぽんぽん土の上で跳ねてますやん。僕は春がないところは辛い。日本の色は数が多いだけでなく、季節の移り変わりを捉えているわけ。七十二侯をね」。

吉岡さんのお宝のひとつ、和更紗コレクション。和更紗とは、インドの更紗に影響されて、日本で作られた、型紙を用いて、様々な文様を顔料や染料で摺り込んだ布のこと。産地は堺や京都、長崎、鍋島など。

吉岡の工房には、奈良の東大寺や薬師寺、京都の石清水八幡宮の祭事に必要な和紙を染める仕事がある。工房を訪ねたときには、石清水八幡宮で行われる石清水祭の供花神饌(きょうかしんせん)用の和紙を染めていた。12ヶ月を表す造花を作るための和紙を染める。目指す色になるまで、何度か染めを繰り返す必要がある。染め上がると紙が染料で厚くなるそうだ。冬は東大寺の修二会(お水取り)のために、二月堂の内陣に飾る椿の造り花用の紅色と黄色の和紙を、紅花と梔子(くちなし)で染める。

上:石清水八幡宮の供花神饌用の和紙。葉にする緑の和紙は、まず藍染をした後、黄檗(きはだ)の黄色を刷毛で引き染めにする。何度か引き染めを繰り返す。

下:供花神饌用の和紙は三女の吉岡更紗が担当。吉岡の講演のサポートや自身のワークショップなどを行っている。「今干しているのは、3回染めたものです」。

日本の人は季節感の色をよく見ていると吉岡は言う。「夏の初めに麦が実る頃を麦秋といいますが、麦の穂が秋のような色になるから。そういう細やかな名前をつけるところが日本人の感性。色の名前も、自然のものになぞらえてつけているわけやな」。そして、日本には色に関わる多くのものが残っているとも。

織物用の糸。帯などの織物は、糸を染めて織り上げる。艶やかな絹糸が自然の色合いをまとって輝いている。

「僕らの仕事では、古典にある色をよく見るわけ。正倉院の錦の色を見る、平安朝の貴族の女性の装いを文学から学ぶ。あるいは“柳桜をこきまぜて都ぞ春の錦なりける”と『古今和歌集』で詠まれた早春の姿を、絶えず色にするのが仕事。柳桜をこきまぜて、とは柳桜を混ぜた錦のようや、ということ。錦とはものすごく美しい色が入っているということです。あらゆる色がそこに集まっているという意味やね」。

自然の中から色をもらって、人が身につける。それは自然と日本人との関わり方を象徴しているようだ。「僕も家業を継いでから、よう色を窓から見ますわ。風景をね」と吉岡は教えてくれた。

緑に包まれた染色工房へ入っていく吉岡幸雄。

→吉岡幸雄が再現する、鮮やかな日本の色(前編)はこちら。

(敬称略)

吉岡幸雄 Sachio Yoshioka

1946年生まれ。京都府出身。早稲田大学卒業後、出版社に勤務。1988年生家の「染司よしおか」五代目に。1991年きもの文化賞受賞。2000年『日本の色辞典』刊行。2009年京都府文化賞功労賞、2010年第58回 菊池寛賞受賞。2011年ドキュメンタリー映画「紫」公開。2012年第63回日本放送協会放送文化賞受賞。2016年V&A博物館(英国)永久コレクション「日本の色・70色」収蔵。2018年V&A博物館(英国)「吉岡幸雄作品展 失われた色を求めて」開催。

https://www.sachio-yoshioka.com

Text by Akiko Ishizuka

Premium Japan Members へのご招待

最新情報をニュースレターでお知らせするほか、エクスクルーシブなイベントのご案内や、特別なプレゼント企画も予定しています。