類いまれなブランドストーリーを持つ企業のエグゼクティブにご登場いただくのが、Premium Japan代表・島村美緒によるエグゼクティブ・インタビュー。彼らが生み出す商品やサービス、そして企業理念を通して、そのブランドが表現する「日本の感性」や「日本の美意識」の真髄を紐解いていく。

今回は酒米を徹底して磨き、雑味を排した香り高い味わいが国内外で人気を博す日本酒「獺祭」を製造する旭酒造株式会社会長・桜井博志氏に話を聞いた。

地元の負け組が世界の日本酒・獺祭となるまで

“酒米の王様”といわれる上質な山田錦を二割三分まで磨き上げ、かつてないほどのすっきりとした味わいの中に旨味を残した日本酒「獺祭」。その名を聞いたことのない方はいないだろう。

「獺祭は僕の人生そのものなんです」

そう語る桜井氏の家業である旭酒造は、かつては地元酒蔵の中でも売り上げ規模は下位ポジション。造っていたのは低価格の、いわゆる日常用の酒がほとんどだった。

「地元では完璧に負け組だったんです。地元の市場では生きていけないから、必然的に地元以外で活路を見出さなくてはなりませんでした」

そうなると、普通の酒では勝負ができない。県外、特に東京市場を見据えた桜井氏が、大きく舵を切ったのが純米大吟醸の製造だった。とはいえ、原材料の米にこだわり、米を50%以下まで削って造るのが純米大吟醸。手間もかかり価格も高くなる純米大吟醸に、当時手を出す酒蔵は少なく市場もほとんどなかったという。

「当時いた杜氏も造ったことがないですし、そもそも誰も純米大吟醸なんて信じてない。結局杜氏も離れていきました」

そこまでしても純米大吟醸の酒を目指した理由を聞けば、間髪入れず答えが返ってきた。

「美味しいからです。とにかく絶対的に美味しいんです。大吟醸でも香り高いものができたんですが、純米大吟醸だとその美味しさのボリュームがアルコール度数の低いところで出てくる。やはり純米にこだわろうと思いました」

ファッションは気にしないと語る桜井氏。しかしスーツにはこだわりがある。

父親が急逝し、桜井氏が後を継いだのは1976年のこと。1973年をピークに業界自体が縮小し始めていた時だった。

「お酒が売れていた時はとにかく安くて酔えるお酒を造れば良かったかもしれません。最初は私もいろいろ試して、流通も売れると評価をしてくれたお酒もありました。でも、そのうち売れなくなるからまた次の企画を考えてくれと言われてしまう。あるいは同じようなものを、他社が安い値段で売り始める。そんな流通や市場の動向だけに左右されていては、うちのような企業は体力が持たないと考えたんです」

自分たちが信じるお酒を造る、そこから生まれる革新

まわりの声にぶれることなく、自分たちがおいしいと信じるお酒を造る。そのためにすべきことは、日本最高峰の二割三分という米の精米歩合を実現し、杜氏は置かずに醸造はすべて社員が行う、お酒の品質を維持し社員の雇用を続けるために、酒造りを冬だけではなく通年醸造にする、高価格帯の商品企画など、業界の既成概念を覆すさまざまな挑戦と改革の連続となった。

「よく革新的と言われますが、我々はそうしなければ生き残れなかったんです。マーケティングとかテクニックではなく、やりたいという強い意思と意欲、それがなければ本当に良いものは生まれないと思います」

これまでの常識を破るそのスタイルと、英断による成功は時に反対も抵抗も生む。

「『打倒・獺祭』とか『二割三分なんてチャラチャラした酒を造るなんて』と言われたこともあります。ライバルとしてみていただけるのは、ある意味うれしい。でも半面やっぱり仲間に入れないわけだから、寂しいという思いもあります。ただそう言われても、やっぱりいい酒作造りをしたいし、それをお客さんに飲んでもらいたいという思いは変えることはありません」

華やかに立ち上る香りと、口に含んだ時の蜂蜜のようなかすかな甘みを感じる味わい。余韻も長く続く。獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分 720ml 5,500円

始まりは売ることより、いいお酒を造ること。価格は覚悟の証

獺祭以降高価格帯の日本酒も増え、市場・消費者嗜好ともに日本酒のスタイルや味わいの幅も広がった。

「話題性だけではなく、それに伴った品質があれば高価格帯のお酒が増えるのはいいことだと思います。でも僕らにとって高い値段を付けるのは怖いこと。どんなことがあっても、この価格に裏打ちされた品質を提供するという覚悟の証ですから」

そんな重要な酒造りを担うのが平均年齢約30歳という若い社員たち。経営者として彼らの働き方にも心を砕き、最近も製造部の大卒初任給を21万円から30万円にアップしたことは大きなニュースになった。

「入社する社員は営業ではなくほとんどが製造の担当です。売ることから始まるのではなく、造ることから始まりそれを売る、それが獺祭の考え方なんです。そして彼らが定年を迎えたときに、家族からいい会社に勤めたねと言われる会社にしたいですね」

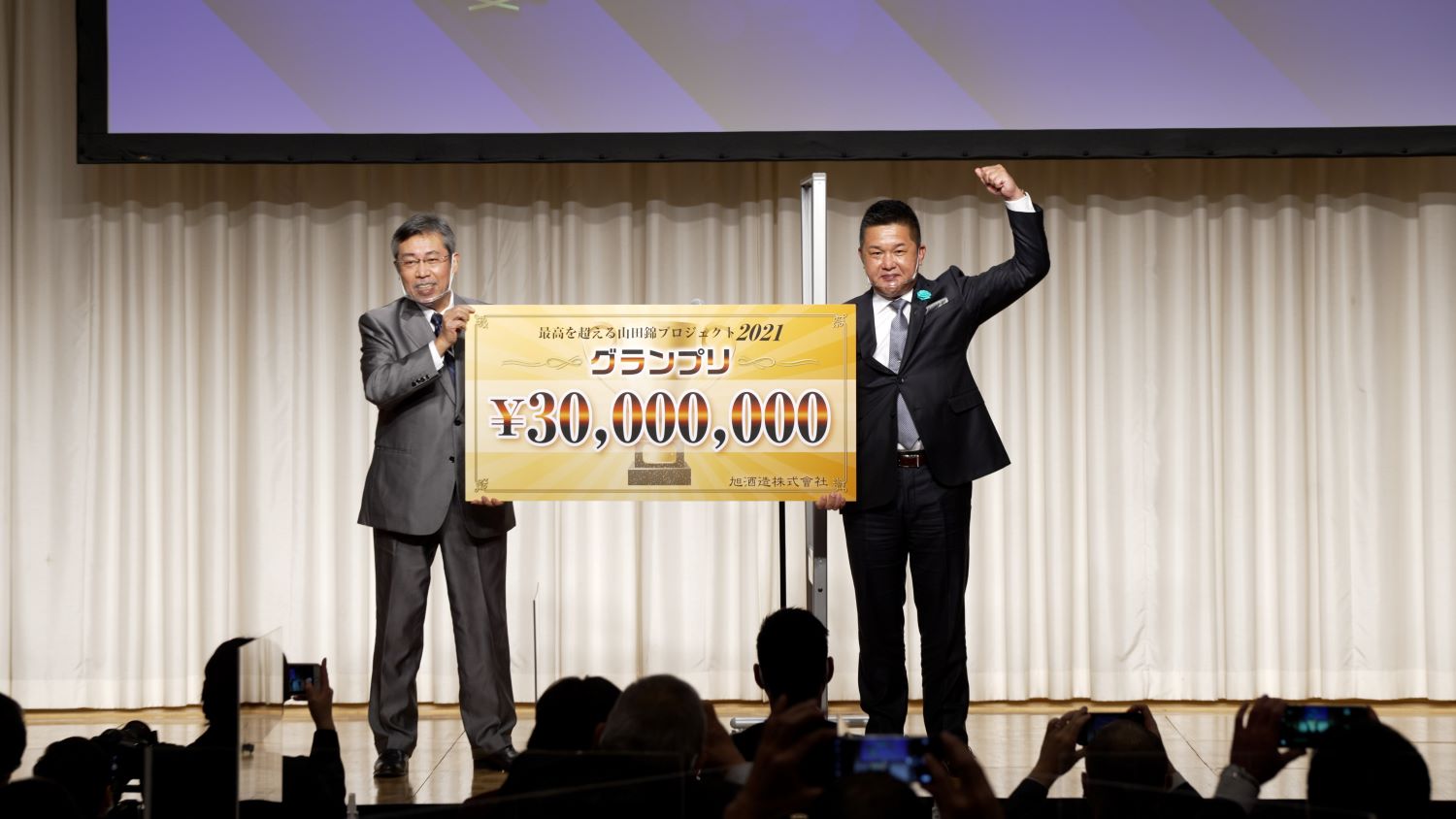

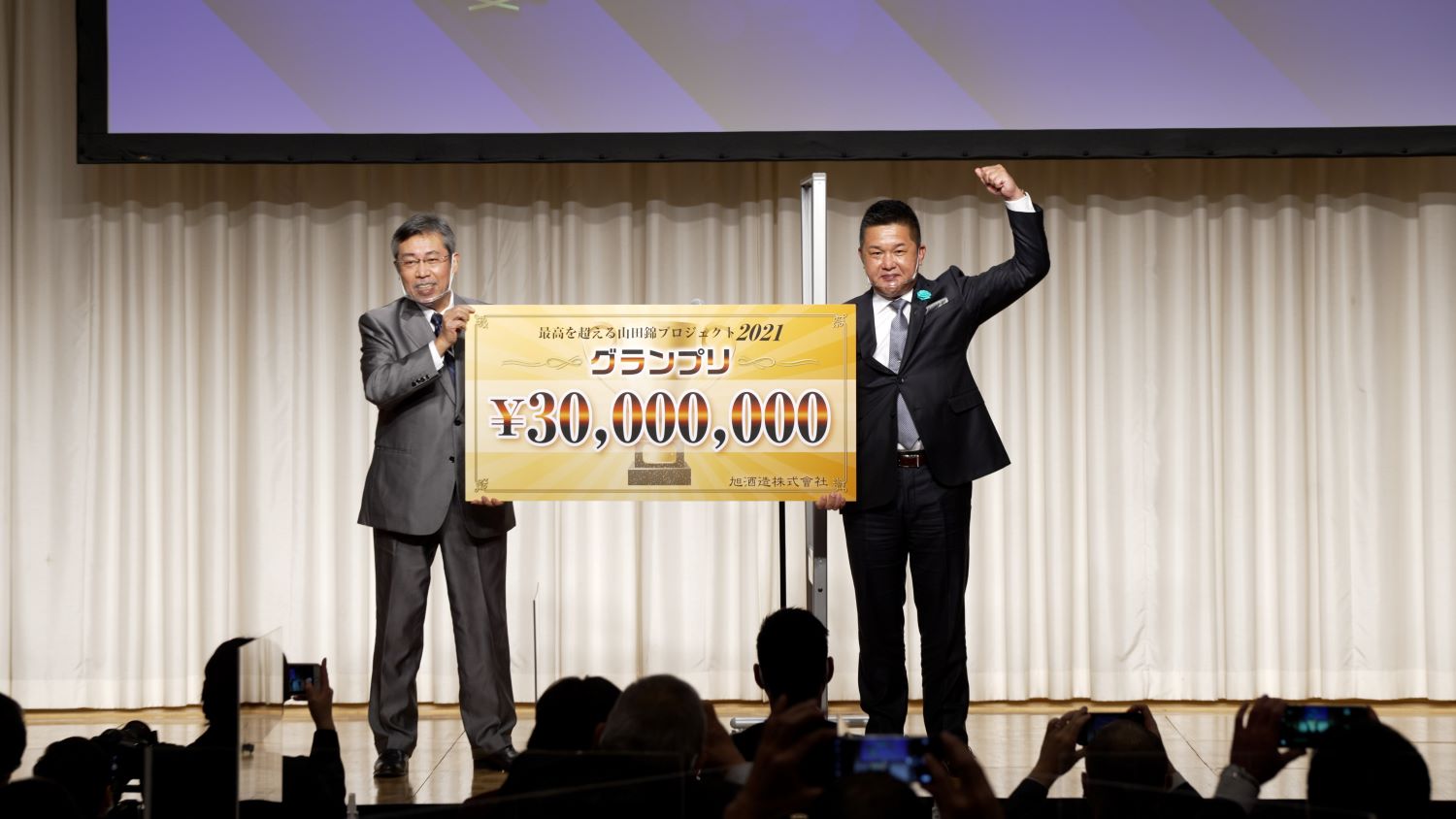

さらに原料である酒米農家との関係にも力を注ぐ。2019年からは最高峰の山田錦を賞するコンテスト「最高を超える山田錦プロジェクト」を開催。グランプリの米は1俵50万円、計3,000万円という20倍以上の金額で買い取られる。

「私たちのお酒は山田錦なくして成り立たないのですが、お米はワインで言う畑のテロワール以上に、造り手の技量や意欲が品質に大きく影響します。しかし現実は米の消費量が減少し、農家は未来を描けなくなっている。そんな農家の方たちに夢や希望を持ってもらいたいと始めたんです」

これまでのグランプリは、山田錦の有名産地以外の農家が受賞。有名産地ではなくても続けてきた地道な努力が認められ、高品質なお米を産出していくことで、獺祭も農家も未来へと進めていくことができるプロジェクトなのだ。

2021年のコンテストの様子。グランプリは岡山県の高田正人氏が受賞。

獺祭を超えるDASSAIへ。ニューヨークに酒蔵を建設

現在売り上げの半分を海外が占める旭酒造が、加速させているのがニューヨークでのプロジェクトだ。

2017年にアメリカではトップクラスの料理専門大学「カリナリー・インスティテュート・オブ・アメリカ(CIA)」と提携し、ニューヨーク郊外に酒蔵を建設し、輸出だけにとどまらず、海外での日本酒生産をスタートする。

「以前から、日本の酒を本当に国際化させたいなら、海外で現地生産するようにならないと駄目だと、ずっと言っていたんです。例えばワインはフランスだけではなく、日本でもアメリカ、オーストラリアでも造り、結果的に世界化した。だからお酒も、極端な話ですが“日本酒”という名を捨てるぐらいの気持ちでなくてはと考えていました。ただ当時の私たちにはそれを可能とする企業としての体力がつくとは思ってもいませんでした。でも今回CIAから声をかけられ、それが今なんだと挑戦することにしたんです」

ニューヨークの生産拠点となる酒蔵。蔵人がお酒を造る様子を見学できるスペース、テイスティングルームも設置。

ニューヨーク郊外の緑あふれるハイドパーク市に位置する酒蔵は2022年末に完成予定。造るのはもちろん、最高品質の純米大吟醸。日本産とアーカンソー産の山田錦とニューヨークの水を使用して醸造するお酒は「DASSAI BLUE」と名付けられ、2023年に誕生する。

名前の由来は「出藍の誉れ(青は藍より出でて藍より青し)」という言葉。米国獺祭は日本の獺祭を超える存在になってほしいという意味が込められているという。

また今年はニューヨーク・ヤンキースとも公式スポンサー契約を締結。「ヤンキースタジアムのバックスクリーンの横に『獺祭』と名前が出たときは、ちょっと感激しましたね」と語る桜井氏。スタジアムの看板のほか、一部プレミアムシーティングエリアで獺祭が提供され、その味をさらに広めていくことになる。

バックスクリーン横に掲げられた「獺祭DASSAI」のロゴ。23年シーズンまで掲示の予定。

表には出さない、たゆまない努力こそ美意識に

日本が誇る最高品質のお酒を世界へと羽ばたかせていく桜井氏にとって、日本の美意識をどんなところに感じているのだろうか。

「日本のものは一見単純に見えても、その裏にはすごい努力がありますよね。日本料理なら、刺身は簡単に言ってしまえば魚を切って出すだけ。でも魚のどの部位を切るべきか、切るならどんな角度で、どれだけの厚さにすべきなのかで味が変わる。すごく単純に見えて、その奥には繊細かつ、たゆまない努力というものが秘められている。それが日本の美意識だと感じています」

これまでを振り返り「純米大吟醸を造り始めてこういう世界に入り、まだ苦労したことないんです。なぜこんなに売れるんだろうという驚きと感動の連続でここまで来ました。本当に幸せなことだと思います」と語った桜井氏。その言葉の裏にある獺祭成功までのぶれない道筋こそ、彼が思う美意識の体現なのではないだろうか。

旭酒造のスローガンは「酔うため、売るための酒ではなく、味わう酒を求めて」

目の前にあるマーケットに安住せず、かといって流行や時代に一時的な推進力を求めず、自らが信じる美味しさを追求する。桜井氏の志を確固たる礎に拡がる獺祭の未来を、これからも楽しみにしたい。

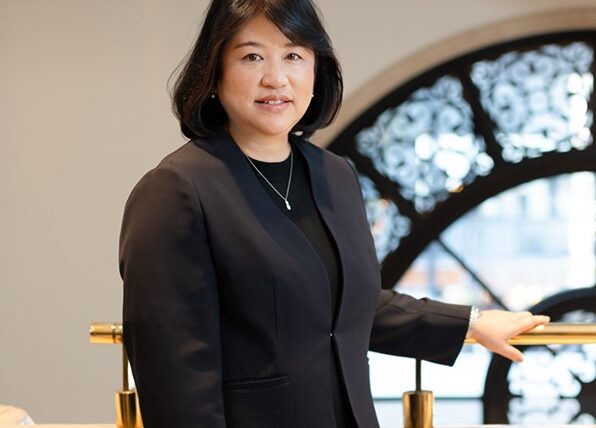

「アジアのベストレストラン50」のPRも手掛けるPremium Japan発行人・島村と日本のシェフたちの動向なども語り合った。

桜井博志 Hiroshi Sakurai

旭酒造株式会社 会長。1950年、山口県周東町(現岩国市)生まれ。1973年に松山商科大学(現松山大学)を卒業後、西宮酒造(現日本盛)での修業を経て76年に旭酒造に入社したが、先代である父と対立して退社。父の急逝を受けて84年に家業に戻り、純米大吟醸「獺祭」の開発を軸に経営再建を果たす。2016年から現職。杜氏を設けず社員による四季醸造をはじめとした革新的な造りでおいしさを追求し、業界の常識を破り成長を遂げている。2018年4月、パリにジョエル・ロブション氏との共同店舗を開店。ニューヨーク・ハイドパークにて醸造所を建設中(2022年完成予定)。2021年、EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・ジャパン受賞と日本代表に選出されるなど経営者としても国際的に評価されている。

島村美緒 Mio Shimamura

Premium Japan代表・発行人。外資系広告代理店を経て、米ウォルト・ディズニーやハリー・ウィンストン、 ティファニー&Co.などのトップブランドにてマーケティング/PR の責任者を歴任。2013年株式会社ルッソを設立。様々なトップブランドのPRを手がける。実家が茶道や着付けなど、日本文化を教える環境にあったことから、 2017年にプレミアムジャパンの事業権を獲得し、2018年株式会社プレミアムジャパンを設立。2019年株式会社アマナとの業務提携により現職。

Photography by Toshiyuki Furuya

Premium Japan Members へのご招待

最新情報をニュースレターでお知らせするほか、エクスクルーシブなイベントのご案内や、特別なプレゼント企画も予定しています。