今回から始まる、Premium Japan代表・島村美緒による日本のエグゼクティブ・インタビュー。類いまれなブランドストーリーを持つ企業のエグゼクティブにご登場いただき、生み出す商品やサービス、そして企業理念を通して、そのブランドが表現する「日本の感性」や「日本の美意識」の真髄を紐解いていく。シリーズの1回目は、今年で創業465年という京友禅の老舗「千總」の仲田保司社長に話を聞いた。

老舗の歴史は革新の積み重ねが築く

創業は、室町時代にまで遡る1555年。京都に数多く残る老舗の中でも、屈指の伝統を誇るのが、京友禅「千總」だ。老舗と聞けば、その伝統を守り続けることこそが使命と誰もが考えるはず。「入社前は私もそう思っていました。延々と同じことを守り続けているのが老舗なんだと」

きものを優雅に着こなし、そう話す仲田保司社長は、もともと広告会社を東京で起業。和装業界とはまったく異なる世界で実績を重ねた後、1997年に千總に入社した経歴を持つ。

「入社してから、改めて千總450年の社史をしっかり読んでみました。どの時代も、それぞれの当主がさまざまなことに挑戦し、当時では相当革新的なことをやっている。革新の積み重ねが歴史を作っていたことに驚かされました。でも、確かに時代や環境の状況が変われば、当然そこで商いしている会社も変わっていかないといけない。そうでないとここまで続かないということは、私が京都に来て多くの方たちと会い、話しをしてよくわかりました。東京ではどちらかというと、参加する人が変わって経済が入れ替わるイメージがありますが、京都の場合、土地に根付き続いている家業が多いので、京都の環境が変われば、必然的にその変化を捉えて自らが変わることが必要なんです」

東京で行われた展示会“鏡花水月”。手前の訪問着“煌彩吉祥”は、上段は松竹梅、下段は宝尽くしという吉祥文様を繊細な総刺繍で仕上げた逸品。20,000,000円(税別)

その考え方は、現代の千總の取り組みにも現れる。例えばモンブランやグローブトロッターとのコラボレーションや、スカーフの製作、そして今年からはジュエリーやバッグも発表。常に老舗の枠を超えた挑戦を続けていることがわかるだろう。

「現当主で会長である15代も『変わって当たり前』という考え。逆に次はこういうことをやりたいと提案すると、『そんなことなら、明治時代に先代がやってたやろ』とさえ言われてしまいます。ならば思い切り挑戦していいんだなという気持ちになりますよね。この465年間、チャレンジをし続けていた長い歴史があることがありがたいと思っています」

今回初めて発表されたのが、“CHISO”のモノグラムを型押ししたバッグのシリーズ。薄くたたむことができる。本店のみ限定180,000円(税別)~

素材も職人もジャパン・メイドにこだわったジュエリーも。3種類の珊瑚を使用した世界でただひとつのネックレス。本店のみ限定5,000,000円(税別)

抗うことのできない逆境が生んだ新たな時代

革新の歴史の中でも大きなターニングポイントが2つあったという。

「そのひとつが、業種を変えてきたということ。実は創業時は法衣商だったんです。江戸時代には御装束師という称号をいただいて、寺社や公家の方々からの注文を受け、装束を納めていました」

法衣商から友禅染への業種変換のきっかけが、明治維新だ。東京遷都に伴い公家の多くが東京へ転居し、さらに廃仏毀釈によって寺院の衰退もあり、それまでのマーケットがなくなってしまったのだ。

そこで12代西村總左衛門は、当時デザインがマンネリ化していた友禅染に着手したのだが、そこにも他にはない挑戦が。絵を描くことを趣味にしていた12代は、通常なら職人が描く図案を日本画家に依頼。友禅や刺繍の超絶技巧による染織品を数多く手がけ、それまでにないまさに絵画のような美しい意匠は、万国博覧会等でも絶賛を受けるなど、革新的な試みは高い評価を得た。さらに輸入が始まった化学染料をいち早く取り入れたことも大きな進歩に。

「江戸時代までは一点ずつしか作れなかったものが、化学染料によって型染めができるようになり、量産が可能になりました。結果的にコストが下がり、非常に多くの方に、絹のきものを着ていただけるようになったんです。身分制度の廃止の時制と重なって“友禅の千總”としての名が広まりました」

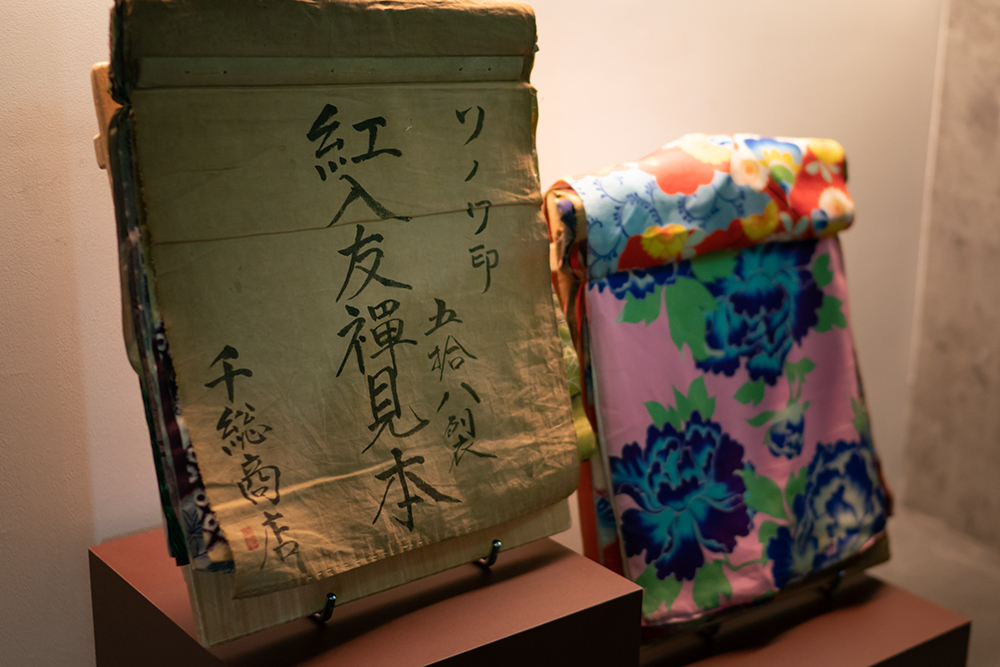

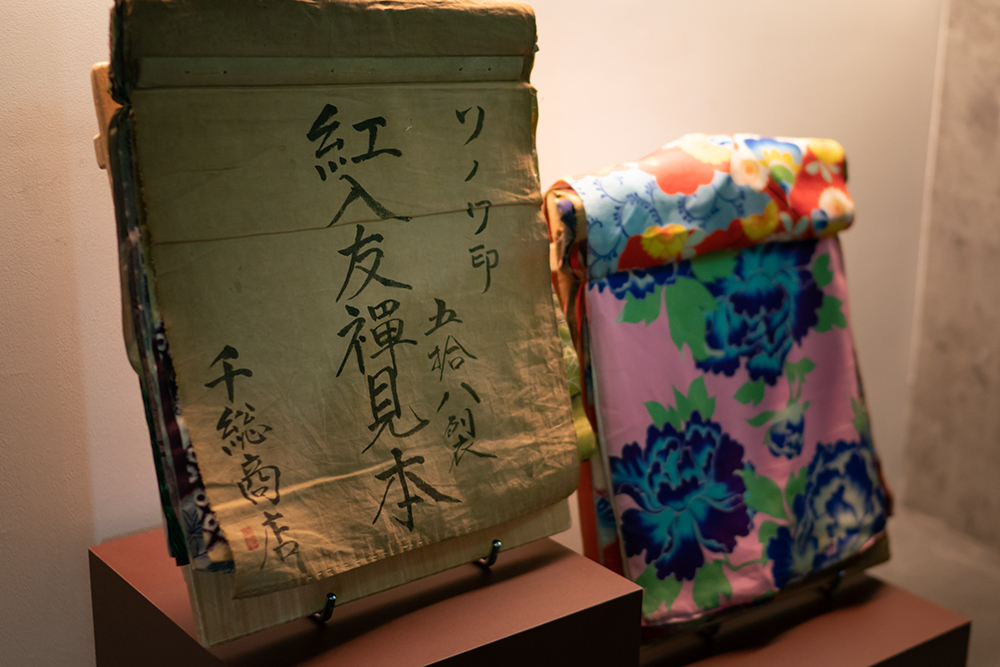

明治時代の見本帳。約840冊、4万以上ものパターンが残っている。現在もインスピレーションの源に。

もう一つのターニングポイントが、第二次世界大戦の勃発だ。明治以降、その美しいデザインで海外への輸出も多かったが、戦争により当然ながら貿易も不可能に。そこに追い打ちをかけたのが、贅沢品の『製造販売禁止令』だ。

「例えば増税なら、なんとか工夫して頑張ろうと思えますが、売ることも作ることもできない。会社の存続もありますが、培ってきた職人の技術が途絶えてしまうと危惧して設立したのが、西村總染色研究所でした。製造販売ができないなら、友禅の技術を継承する研究として職人さんに作り続けてもらったんです。またそのため、戦後にはいち早く商いを再開することができました」

現在は、染色技術や歴史資料などを学術的に研究するために2017年に創設した「千總文化研究所」が、その姿勢を引き継ぐ。

一生同じつがいで添い遂げる鶴、永遠に絶えることのない波、そして七福神が乗る宝船など吉祥柄がすべて入れられた刺繍の黒留袖“宝寿満帆”。4,800,000円(税別)

想像しえない時代への答えは過去の中に

そして今、経営者ならずとも誰もが危機感と不安を覚える未曾有の時代に。しかし、それを乗り越えるヒントも過去にあると仲田氏は言う。

「私が社長に就任したのは、東日本大震災の年。東北の状態を目の当たりにし、復興が第一と考えれば、商いはやはり非常に厳しい。関東から北海道にかけての売り上げはほぼゼロだとみて事業計画を組んだんです。あれだけの自粛ムードの中、きものが必要となる晴れの場なんて戻るのか、そんなことをしていいのかと正直考えました」ところが実際には、東北地方の売り上げは予想よりも早く戻ったという。

「当時、被災されて想い出の写真も流されてしまったという話もよく聞きましたが、やはり家族の絆を形にしたい、節目を大事にしたいという思いがあったのではないかと思います。そのような家族をつなぐ思いに“きもの”が合致したのではないか。景気の善し悪しだけが購買の要因ではないことに気づかされました」

それこそ、モノを買うことに慎重になった時こそ、吟味されて選択されるのがきもの。だから、どんな時もきものを作る手を休めてはいけないということを実感したそうだ。

「今回のコロナ禍を同様には語れないかもしれません。でもそんな経験をヒントに、お客様とコミュニケーションをとっていきたいと思っています」

流水に大輪の菊の花が咲き誇る振袖“菊花薫麗”。3,300,000円(税別)

きらめく光が天井に映り、展示会のテーマ“鏡花水月”を表現。

日本の伝統的な美であり、個をも表現するのがきもの

これまでは百貨店等での販売をメインとしてきたが、この8月には京都・烏丸三条に初のフラッグシップストア「千總本店」をオープン。気鋭の建築家・田根剛氏がデザインを手掛けた洗練された空間の中、千總が育んできた美の世界観を直接お客さまへお届けする。

「もともときものはお誂えが基本でしたから、例えば江戸時代に『伊勢物語』の一節をモチーフにした柄のきものを着るということは、その文学を嗜んでいることを伝える意味にもなったように、そのきもの一枚にお召しになる方の教養や興味があることが表現されているんです。きものを着ることを楽しんでいただくと共に、その一枚に込められた意味やお召しの時の美しさも含め、関心を寄せていただけるようにしていきたいと思っています」

8月にオープンした京都・烏丸三条の千總本店。貴重な資料を展示するギャラリーも併設。

千總の経営理念は「美・ひとすじ」。仲田氏にとって「日本の美意識」とはどんなところにあると考えているのだろうか。

「460年の歴史の中さまざま苦難を乗り越え、残されている貴重な資料がたくさんあります。それがなぜ残されているのか。そこを考えることが重要だと思うんです。当り前ですが、良いものでなければ、きっと捨てられているはず。残されているということは、日本の美の歴史の中で欠かしてはいけないという思い、まさに残すべき正統性があったからだと思います。きものにも新しいデザインはいろいろありますが、伝統的な日本の美を学び続けることは忘れず、時代とともに今様に表現してきたのが千總のきもの。ずっと受け継がれてきた正統な美を、日本の現代の美意識として発信していけたらと思っています」

千總の歴史にとって“挑戦”とは必然のこと。過去の革新が未来の革新へのさらなる糧となる、千總のきものが表現する正統な美。伝統だけに終わらないその美しさを、ぜひ一度感じてみてほしい。

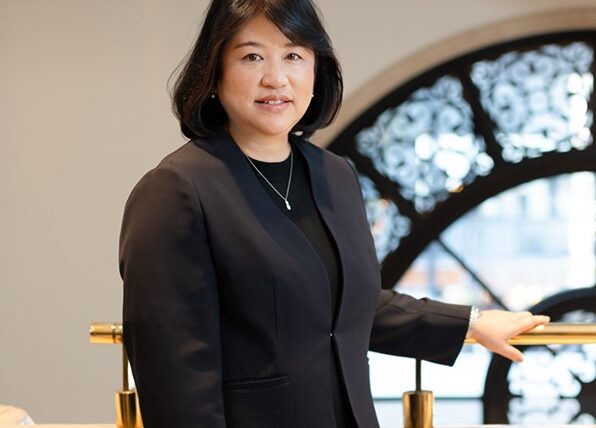

仲田保司 Yasushi Nakata

1997年千總入社、2011年社長に就任。伝統ある企業としての特色を打ち出しつつ、友禅の技術を洋装へ応用し、プロダクトデザインを企画するなど、正統な日本文化の継承と現代の価値観を複合的にとらえ、時代に合わせた改革を続けている。

島村美緒 Mio Shimamura

Premium Japan代表・発行人。外資系広告代理店を経て、米ウォルト・ディズニーやハリー・ウィンストン、 ティファニー&Co.などのトップブランドにてマーケティング/PR の責任者を歴任。2013年株式会社ルッソを設立。様々なトップブランドのPRを手がける。実家が茶道や着付けなど、日本文化を教える環境にあったことから、 2017年にプレミアムジャパンの事業権を獲得し、2018年株式会社プレミアムジャパンを設立。2019年株式会社アマナとの業務提携により現職。

Photography by Toshiyuki Furuya

Premium Japan Members へのご招待

最新情報をニュースレターでお知らせするほか、エクスクルーシブなイベントのご案内や、特別なプレゼント企画も予定しています。